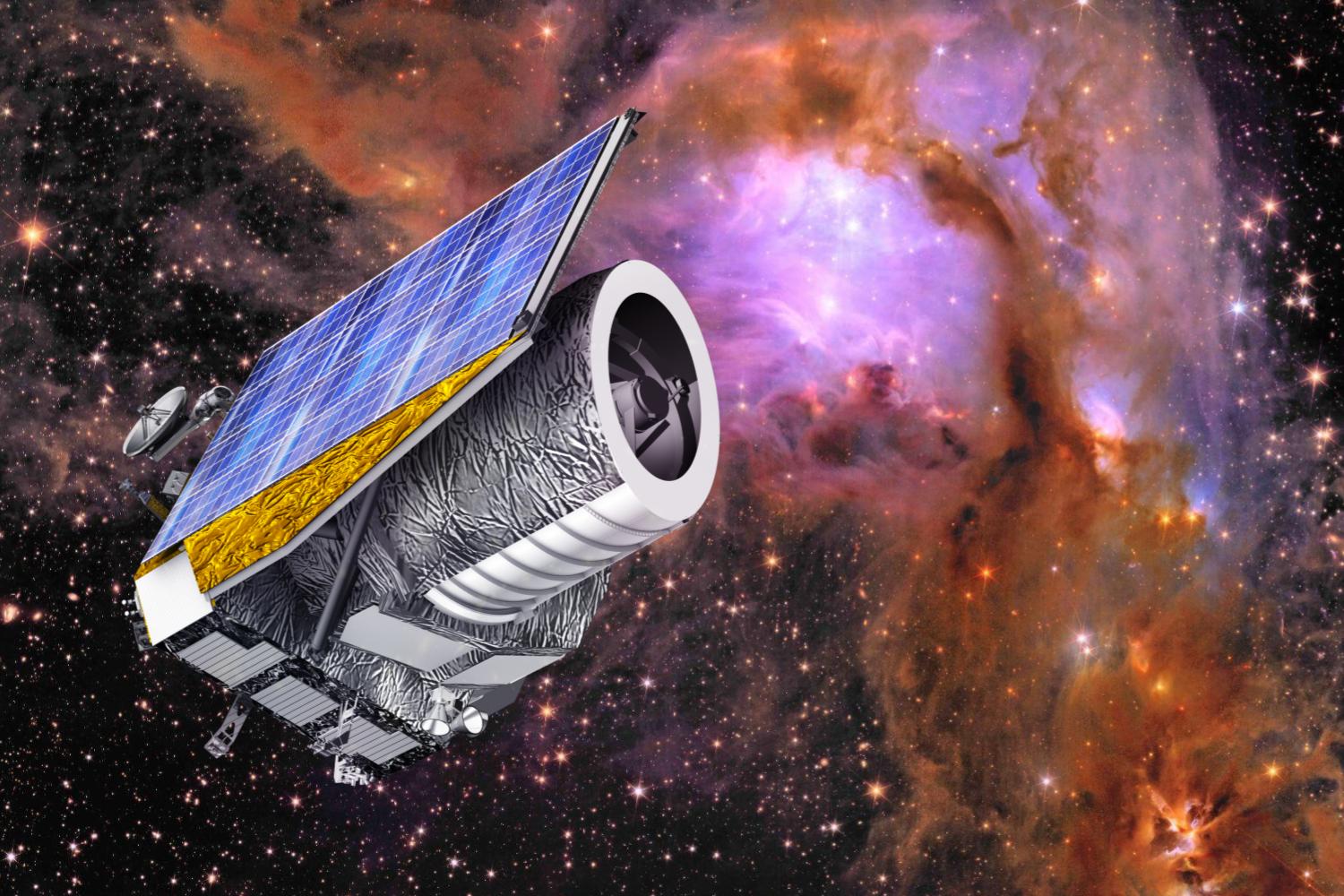

Depuis décembre 2021, le James Webb Space Telescope (JWST) de la NASA est devenu le nouveau chouchou des astronomes et des passionnés d’espace, grâce à ses performances optiques exceptionnelles qui nous rapprochent chaque jour un peu plus des origines de l’Univers. Mais l’agence américaine n’est pas la seule à disposer d’un nouveau champion. Le 1er juillet 2023, c’est Euclid, un télescope spatial conçu par Thales Alenia Space pour l’ESA afin d’étudier le mystérieux « Univers sombre », qui a pris son envol.

Quelques mois plus tard, en novembre 2023, il a rapporté une première série d’images époustouflantes qui en disaient déjà long sur ses capacités. Mais aussi exceptionnels soient-ils, ces clichés n’étaient qu’un amuse-bouche. Désormais, l’engin est passé aux choses sérieuses. L’ESA vient de dévoiler les premières images associées à des données scientifiques en bonne et due forme, marquant ainsi le début d’une campagne d’observation qui va sans doute bouleverser notre compréhension de l’Univers.

Un engin révolutionnaire

« Euclid est une mission unique, révolutionnaire, et ce sont les premiers jeux de données à être rendus publics — c’est une étape importante », a déclaré Valeria Pettorino, membre émérite de l’équipe scientifique derrière Euclid. En effet, ce n’est pas un télescope comme les autres. Sa mission, c’est de se pencher sur la face cachée de notre monde, aussi appelée Univers sombre, à travers l’étude de la matière noire et de l’énergie noire.

Il s’agit d’entités encore purement théoriques à l’heure actuelle qui ont été introduites afin de combler certaines lacunes majeures dans les modèles cosmologiques. Aucune d’entre elles n’a été observée directement pour le moment, et on ne sait donc pas de quoi elles sont constituées. Mais certains de ces modèles leur accordent un rôle déterminant dans la structure et la dynamique de l’Univers ; la grande majorité de notre cosmos semble être constituée de ces entités sombres.

Or, malgré leur abondance, leur présence provoque seulement des changements subtils dans l’apparence et le comportement de la matière observable. Il est donc fondamental de les étudier à l’aide d’un engin extrêmement sophistiqué pour en savoir plus sur la dynamique et l’histoire du cosmos. Et là qu’intervient Euclid : il va créer la plus grande carte 3D de la structure du cosmos pour traquer les constituants de l’univers sombre avec une précision inégalée. Un travail de fourmi qui pourrait déboucher sur d’immenses progrès en astrophysique. « Ce télescope va s’attaquer à certaines des questions les plus brûlantes de la cosmologie », précise Pettorino.

Pour ce faire, le télescope va photographier des dizaines de millions de corps célestes divers et variés. « La beauté d’Euclid, c’est qu’il couvre de larges portions du ciel avec une profondeur et un niveau de détail remarquables. Il peut capturer une large gamme d’objets très différents dans une même image, des plus ternes aux plus brillants, des plus proches aux plus lointains », explique Carole Mundell, directrice du département scientifique de l’ESA.

Euclid montre ses muscles

La première de ces nouvelles images concerne Abell 2390, un amas de plus de 50 000 galaxies. Sa particularité, c’est qu’elle est truffée de petites courbes très intéressantes pour les chercheurs. En effet, il s’agit d’artefacts visuels liés au phénomène de lentille gravitationnelle, où la trajectoire de la lumière est déviée par la déformation de l’espace-temps générée par corps célestes massifs. Euclid va largement s’appuyer sur ce phénomène pour mesurer indirectement la quantité de matière noire un peu partout dans le cosmos.

Cette image montre notamment que la lumière qui traverse l’amas émane d’étoile orphelines, arrachées à leurs galaxies mères, qui errent désormais en solitaire dans l’espace interstellaire. Elles peuvent donc être utilisées comme des balises par des chercheurs afin de cartographier la distribution de la matière noire. L’étude de cette lumière, dite « intra-amas », est une spécialité d’Euclid.

Euclid a aussi tiré le portrait à NGC 6744, un excellent représentant du type de galaxie qui forme le plus d’étoiles dans notre région du cosmos. Grâce à son champ de vue très étendu, il a pu capturer l’intégralité de la galaxie, du centre aux structures périphériques, avec un niveau de détail remarquable. Aucun autre engin, même le JWST, n’est capable de capturer une région aussi large avec une telle précision en un seul cliché. Ce tableau permettra aux chercheurs de mieux comprendre comment ces amas de gaz et de poussière interviennent dans la formation des étoiles, et surtout comment elles se répartissent ainsi en spirale, peut-être sous l’influence de la matière noire.

Des halos de matière noire

Ensuite, le télescope s’est penché sur le Groupe de la Dorade, où plusieurs galaxies sont en train de fusionner. C’est une image particulièrement importante, car cet amas est un excellent sujet pour étudier le cycle de vie et la dynamique des galaxies, dont on considère qu’ils sont grandement influencés par les halos — des amas de matière noire extrêmement volumineux et massifs qui englobent ces objets.

La quatrième image, celle de l’amas Abell 2764, est aussi remarquable pour les mêmes raisons. Il est composé de centaines de galaxies qui semblent emprisonnées dans un seul et unique halo de matière noire particulièrement vaste. Là encore, c’est la première fois qu’un appareil parvient à capturer toute la diversité de l’amas avec autant de détails en un seul passage.

L’autre point qui rend cette image impressionnante, c’est qu’elle a été « photo-bombée » par V*BP-Phoenicis. Il s’agit d’une étoile qui n’est pas située dans Abell 2764, mais beaucoup plus proche, puisqu’elle réside dans notre Voie lactée. Elle est donc beaucoup plus brillante que celles en arrière-plan. Les capteurs ultra-sensibles de n’importe quel autre télescope spatial auraient été partiellement aveuglés par sa présence, occultant ainsi une partie des détails de l’amas. Mais Euclid a été conçu pour minimiser au maximum la diffusion de la lumière, lui permettant ainsi d’observer Abell 2764 dans toute sa splendeur malgré cet élément perturbateur. Un véritable exploit technique.

Le prix de beauté pour Messier 78

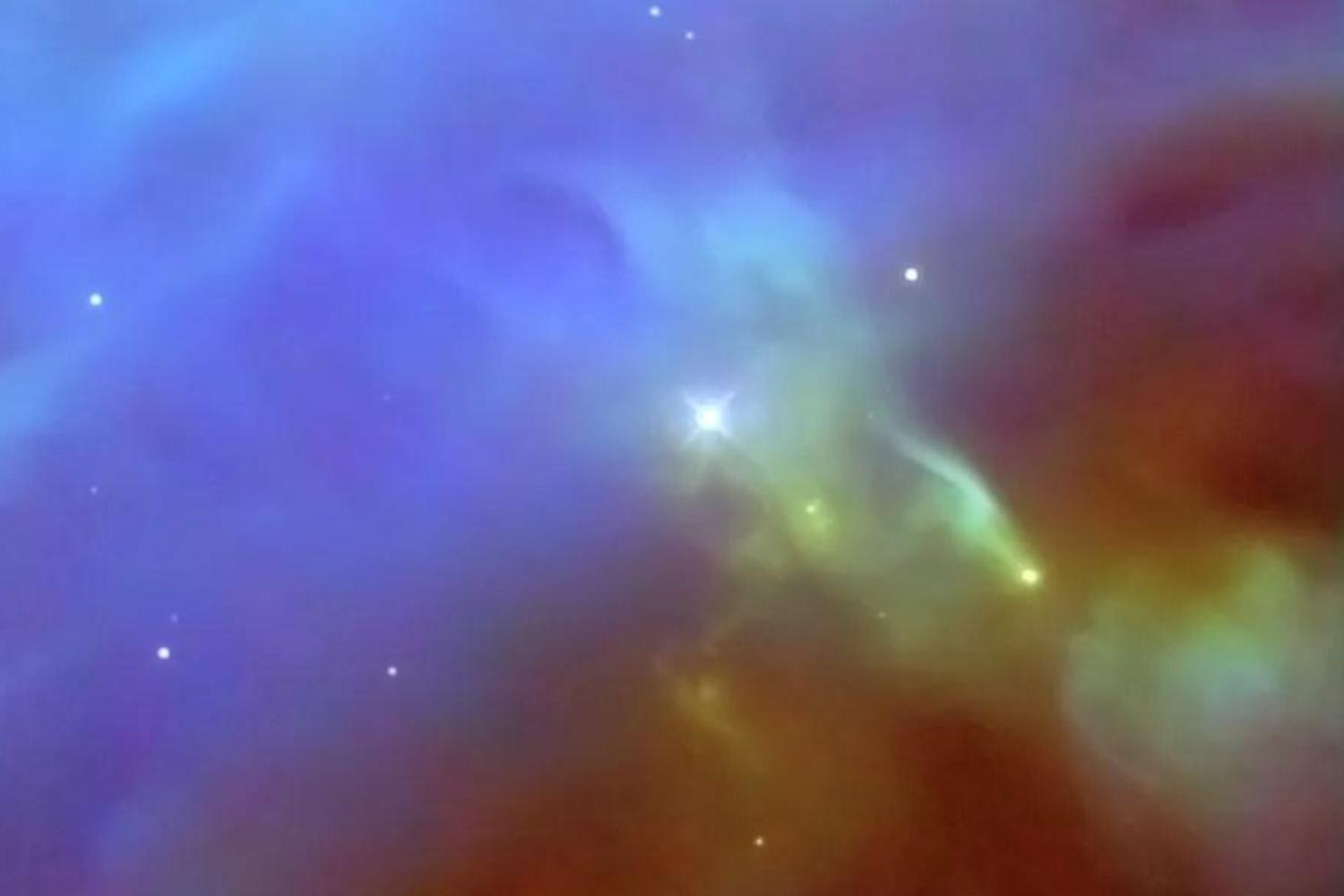

Pour finir, la plus belle image de cette nouvelle collection est sans doute celle de Messier 78, dans la constellation d’Orion.

Il s’agit d’une jeune pouponnière stellaire très active, mais aussi très difficile à explorer. En effet, ces objets sont truffés d’immenses volutes de poussière qui bloquent une grande partie de la lumière visible. Par conséquent, seuls des télescopes dotés de capteurs infrarouges de pointe, comme le JWST ou Euclid, arrivent à y voir clair dans ces conditions. Lorsqu’on compare avec les clichés d’Hubble, la différence est absolument saisissante.

Grâce à ses performances optiques et à sa versatilité en termes de luminosité, ce dernier a pu cartographier ses nombreux filaments pour dévoiler le cœur de la pouponnière et son contenu avec un niveau de détail sans précédent. Au total, cette image a révélé plus de 300 000 nouveaux objets jamais observés auparavant !

Les chercheurs ont déjà commencé à exploiter ces données, notamment pour calculer le rapport entre le nombre d’étoiles matures et d’objets dits « sub-stellaires », comme les naines brunes et les planètes vagabondes. Il s’agit d’un paramètre crucial pour étudier le devenir des populations d’étoiles, et l’influence de la matière noire sur ces objets.

Une moisson déjà exceptionnelle

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mission a démarré sur les chapeaux de roue. En effet, tout ce matériel a été capturé sur une période d’à peine 24 heures. Et dans cet intervalle de temps très court, Euclid a réussi à révéler environ 11 millions d’objets dans le domaine du visible et 5 millions supplémentaires dans le domaine de l’infrarouge !

« Il n’est pas exagéré de dire que ces résultats sont sans précédent », renchérit Mundell. « Cette incroyable versatilité permet de produire de nouveaux résultats scientifiques qui, une fois combinés à ceux qu’il rapportera sur les six prochaines années, va significativement altérer notre compréhension de l’Univers. »

Il ne reste donc plus qu’à attendre les prochaines images, qui promettent d’être tout aussi exceptionnelles. Décidément, entre Euclid, le JWST et les futurs engins révolutionnaires comme le télescope Nancy Grace Roman, les amoureux d’astronomie auront de quoi se régaler sur les dix prochaines années !

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.