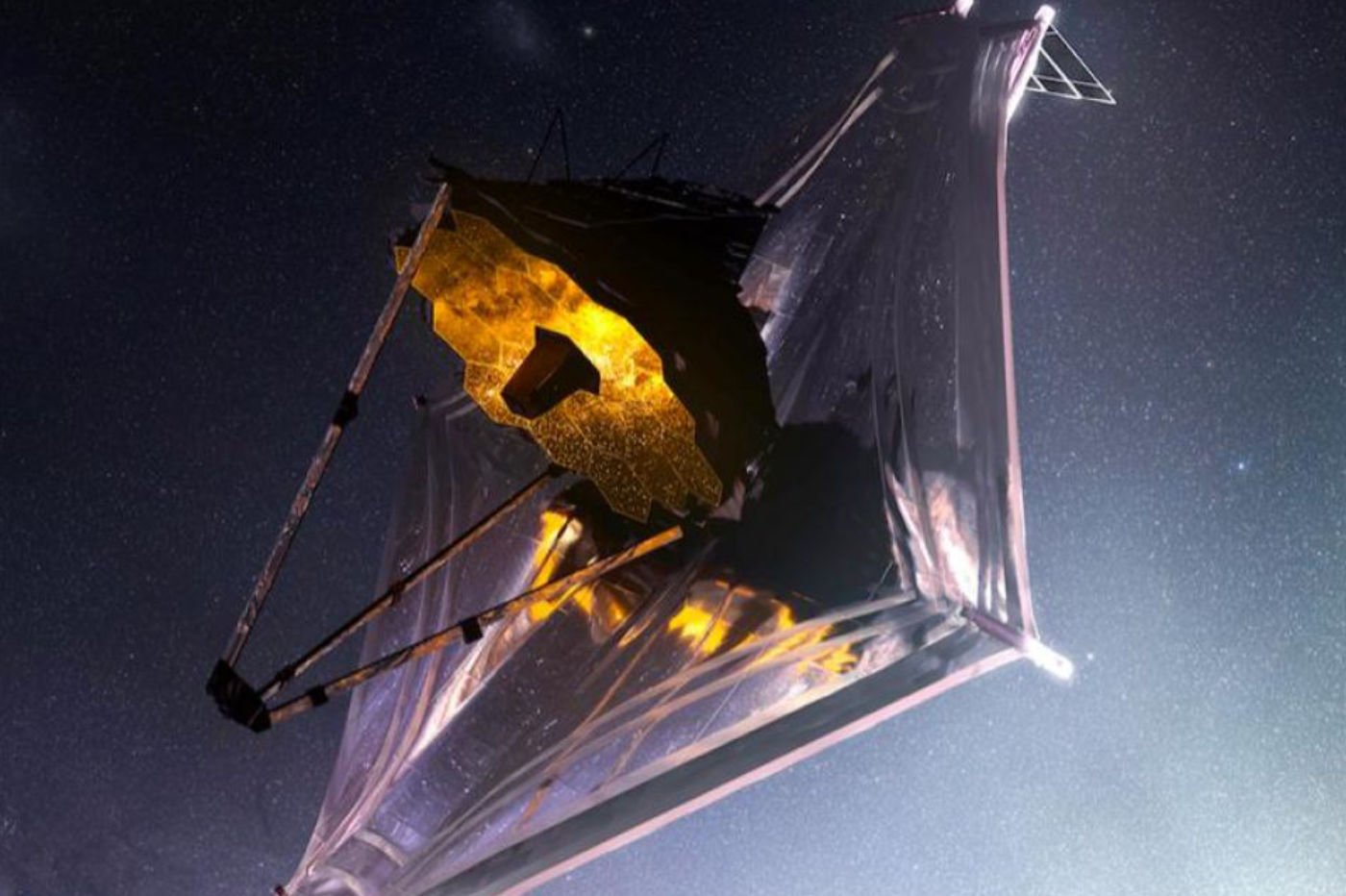

Le James Webb Space Telescope a encore frappé un grand coup. Pour la première fois dans l’histoire de l’astronomie, des chercheurs ont pu observer la naissance de trois galaxies nées pendant l’Aube cosmique, la période charnière où les toutes premières étoiles ont commencé à se former et à illuminer le cosmos. Esthétiquement parlant, les images sont loin d’être spectaculaires; rien à voir avec celles qu’Euclid nous a rapportées récemment. Mais il s’agit tout de même d’une découverte sensationnelle grâce à laquelle le fabuleux télescope nous rapproche encore un peu plus des origines de notre Univers.

« On peut dire que ce sont les toutes premières images “directes” de la formation des galaxies », se réjouit Kasper Elm Heintz, auteur principal de l’étude au précieux Institut Niels Bohr, à l’Université de Copenhague. « Le James Webb nous a déjà montré des galaxies très précoces à des stades plus avancés de leur évolution, mais ici, on assiste véritablement à leur naissance, et par extension, à la construction des premiers systèmes d’étoiles de l’Univers », précise-t-il.

Des vestiges de l’Aube cosmique

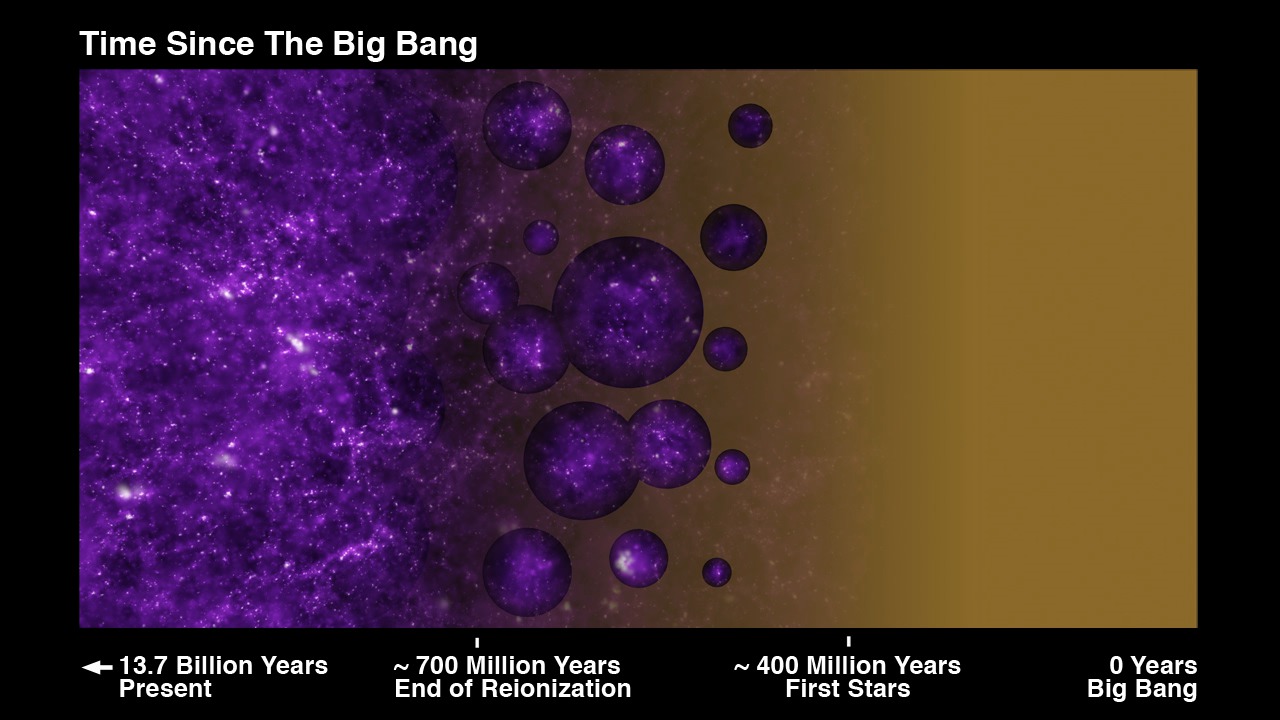

En effet, ces objets sont âgés de 13,3 à 13,4 milliards d’années. Ils se seraient donc formés entre 400 et 600 millions d’années après le fameux Big Bang, l’explosion cataclysmique dont ont émergé les premiers constituants de la matière. Juste après cet événement, l’Univers n’était qu’une vaste soupe primordiale constituée exclusivement de particules subatomiques — les quarks, les gluons, et les leptons, puis les protons et les neutrons dans un second temps.

Il a fallu attendre presque 400 000 ans pour qu’elles commencent enfin à se recombiner en atomes d’hydrogène, le principal constituant des étoiles, puis d’hélium. Mais ces vastes fournaises cosmiques n’ont pas tout de suite commencé à se former spontanément. Pendant des dizaines de millions d’années, tout ce matériel est resté quasiment inerte, et l’espace était plongée dans une obscurité totale.

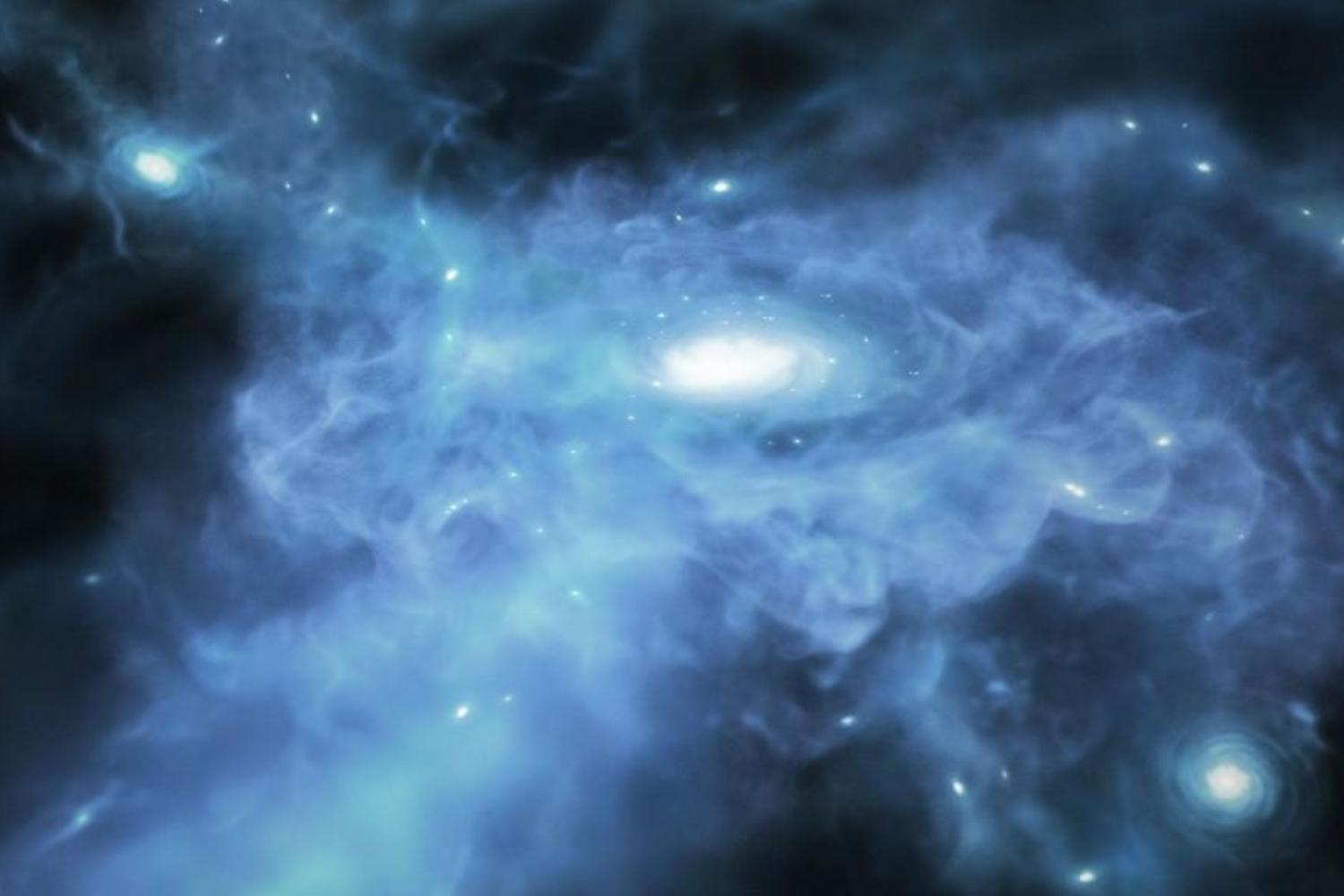

Pour sortir de cette période, que les astrophysiciens appellent sobrement « l’Âge sombre » de l’Univers, il a fallu patienter quelques centaines de millions d’années supplémentaires. Selon les modèles actuels, c’est à cette période que le cosmos a commencé à subir de vastes effondrements gravitationnels. Sous l’influence de vastes poches de matière noire appelée halos, la matière baryonique (la matière “ordinaire” qui compose les atomes et les objets avec lesquels nous interagissons au quotidien) a commencé à s’accumuler sous forme d’amas denses qui ont donné naissance aux toutes premières étoiles.

La lumière issue de ces dernières, et la formation des premières galaxies qui a suivi, ont alors inondé le cosmos de photons de haute énergie. Ces particules ont eu pour effet d’ioniser tout l’hydrogène neutre à proximité, permettant ainsi aux premières lumières de circuler librement. Cet événement a mis fin à l’Âge sombre et lancé une nouvelle époque, celle de l’Aube cosmique. Et c’est précisément ces vastes amas d’hydrogène encore neutre et inerte que les capteurs infrarouges du Webb ont réussi à capturer pour la première fois.

Le James Webb à la conquête de nos origines

Il s’agit donc d’une observation assez exceptionnelle qui montre encore une fois la capacité du télescope à s’approcher des origines du cosmos. Les chercheurs espèrent bien en tirer des informations précieuses sur l’univers précoce, ce qui permettra d’affiner les modèles décrivant ces périodes encore mystérieuses de l’Univers. Car à l’heure actuelle, notre compréhension de l’Âge sombre et de l’Aube cosmique repose essentiellement sur un cadre théorique certes assez solide, mais qu’il faudra impérativement renforcer avec des études concrètes pour continuer d’avancer.

« Une des questions les plus fondamentales que les humains se sont toujours posée est celle de nos origines. Ici, nous apportons quelques éléments de réponse en montrant le moment où certaines des premières structures de l’Univers ont été créées », explique Gabriel Brammer, co-auteur de l’étude. « C’est un processus que nous allons explorer de plus près, jusqu’à ce que nous soyons en mesure de rassembler davantage de pièces de ce grand puzzle ».

Pour y parvenir, les troupes de l’Institut Niels Bohr ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le communiqué de l’université précise que l’équipe a d’ores et déjà déposé une demande pour obtenir un nouveau rendez-vous avec le James Webb. Ils devront sans doute patienter un certain temps, sachant que le roi des télescopes est extrêmement courtisé par les astronomes. Mais ces très beaux résultats les aideront sans doute à faire valoir leur dossier auprès du Space Telescope Science Institute, qui gère l’attribution du temps d’observation. On peut donc s’attendre à ce que de nouvelles données sur les prémices du cosmos nous parviennent dans un futur relativement proche, pour le plus grand plaisir des astronomes et des passionnés d’espace.

Le texte de l’étude est disponible ici.

🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.

Excellent!